Méndez-González RM, Cervera-Montejano MD.

Comparación de la atención del parto normal

en los sistemas hospitalario y tradicional.

Salud Publica Mex 2002;44:129-136.

El texto completo en inglés de este artículo está

disponible en: http://www.insp.mx/salud/index.html Resumen

Objetivo. Comparar la atención del parto por vía vaginal

entre los sistemas hospitalario y tradicional, para identificar

recursos y procedimientos utilizados, y la aparición de complicaciones

maternas y neonatales derivadas del tipo de atención.

Material y métodos. Estudio transversal realizado

en tres hospitales de la ciudad de Mérida y cuatro municipios

del estado de Yucatán, México, entre 1989 y 1990. La

muestra estuvo constituida por 205 mujeres que tuvieron

parto por vía vaginal. Se observó la atención del parto y, a

los 15 días posparto, se les entrevistó para detectar complicaciones

maternas y neonatales. Se calcularon proporciones

y se aplicó ji cuadrada para compararlas. Resultados. Se

presentaron complicaciones en ambos sistemas. Sin embargo,

en el hospitalario predominaron las maternas y en el

tradicional, las neonatales. El número total de complicaciones

fue similar. Conclusiones. La calidad de la atención fue similar

en ambos servicios. Las complicaciones observadas

pueden atribuirse a los recursos y acciones utilizados en

cada sistema. Se requieren más estudios de este tipo para

contar con evaluaciones objetivas de las ventajas y desventajas

de ambos sistemas y contribuir a mejorar la calidad de la

atención materno-infantil. El texto completo en inglés de

este artículo está disponible en: http://www.insp.mx/salud/

index.html

Palabras clave: parto domiciliario/complicaciones; parto natural/

complicaciones; atención hospitalaria/complicaciones;

parteras tradicionales; México

En las últimas tres décadas, el modelo médico de

atención del parto por vía vaginal, sin complicaciones,

ha sido objeto de creciente escrutinio,1-3 debido

a su tratamiento hospitalario y a la utilización rutinaria

e innecesaria de tecnologías médicas que, además

de ser incómodas para la mujer, pueden llegar a alterar

su salud o la del recién nacido. Tal es el caso de la

posición de litotomía que se utiliza por comodidad del

médico, no obstante que favorece la aparición de desgarros

perineales, además de tener efectos negativos

sobre la ventilación pulmonar y la presión sanguínea

de la madre;4,5 el rasurado del vello púbico que puede

incrementar el riesgo de infección al producirse pequeñas

laceraciones;6 la aplicación de enema, a pesar de

que la expulsión de materia fecal durante el parto no

aumenta la tasa de infecciones y de que no las previene;

7 la administración de solución glucosada por

vía parenteral, que puede reducir la tolerancia al dolor;

8 la inducción y conducción química del parto que

puede ocasionar hiperestimulación con alteraciones

fetales por anoxia, hemorragia intracraneal, espasmos

uterinos con posible separación prematura de la

placenta, laceraciones del canal del parto y ruptura uterina;

9-11 la episiotomía, aunque no previene desgarros,

no es más fácil de reparar que éstos,12 no mejora la función

de los músculos perineales13-15 y, además, puede

producir laceraciones severas, dispareunia y pérdida

sanguínea.16,17

Como resultado, en diversos países industrializados

se han desarrollado modelos alternativos, en los

que el parto es considerado un evento natural y es

atendido, con nula o mínima utilización de tecnología

médica, en hospitales, centros especiales o en el domicilio

de la mujer por parteras-enfermeras o parteras

profesionales, egresadas de escuelas de partería.18-20

Otra es la situación en países donde la medicina

académica coexiste con una todavía fuerte medicina

tradicional. En esta última, el parto es concebido

como evento natural y su atención es competencia de

las parteras tradicionales, quienes hacen uso de conocimientos

y recursos comunitarios y pueden haber

recibido cursos de capacitación, en cuyo caso recurren

también a prácticas de la medicina académica.

En estos países, la atención se ha centrado, fundamentalmente,

en la capacitación de las parteras tradicionales

y su incorporación a los sistemas de salud para

disminuir la mortalidad materna y neonatal. Esto se

refleja en la literatura médica publicada de 1975 a la

fecha, de la cual 63% aborda estos temas. En menor

proporción, se destaca la importancia de las parteras

como agentes tradicionales de salud (23%) y se describen

las concepciones y prácticas tradicionales (14%).

De estos últimos, sólo dos evalúan dichas prácticas.21, 22

Uno de ellos,22 realizado en el estado de Morelos, destaca

la necesidad de diseñar programas de capacitación,

a partir de la evaluación de las ventajas y

desventajas de la atención brindada por las parteras

tradicionales, considerando tanto la lógica del sistema

cultural de la comunidad a la que pertenecen, y de

la cual se derivan sus conocimientos y prácticas, así

como los parámetros de la medicina académica.

La importancia de evaluar la calidad de la atención

del parto por vía vaginal, ofrecida por el sistema

hospitalario y por el sistema tradicional en México,

queda destacada al considerar que 25.3% de la población

nacional vive en localidades rurales23 y en éstas,

44.5% de los partos es atendido por parteras tradicionales.

24 En otras palabras, la cobertura de la atención

tradicional del parto es, aproximadamente, la misma

que la hospitalaria para la población de zonas rurales

depauperadas, en su mayoría, indígena. A ello se

suma 23.7% de mujeres atendidas por parteras en localidades

de 2 500 a menos de 20 000 habitantes.24

En Yucatán se ha estimado que 50% de los partos

es asistido por parteras.25 Los estudios sobre la atención

tradicional del embarazo y del parto en el estado

son de carácter antropológico médico.3,26-28. En ellos, se

destaca su importancia dentro del grupo de agentes

tradicionales de la salud y se describen y valoran positivamente

las prácticas y procedimientos de atención.

Contrastando con estos estudios, existe una percepción

generalizada en el ámbito médico que atribuye a las

parteras tradicionales la responsabilidad de la mortalidad

materna y perinatal en el estado, por la mala

atención que brindan.28 Sin embargo, no existe ningún

estudio que evalúe las ventajas y desventajas de la

atención del parto por vía vaginal otorgada por el

sistema hospitalario y por el sistema tradicional en

Yucatán.

Si bien, en teoría, no deben ocurrir complicaciones

en la atención del parto por vía vaginal, es un hecho

que se presentan. Por ello y ante la carencia de estudios

que aporten elementos para mejorar su atención,

se hizo una investigación cuyo propósito fue comparar

la efectividad de dicha atención en los sistemas

hospitalario y tradicional en Yucatán, partiendo de la

hipótesis de que las diferencias en los procedimientos

y recursos utilizados en cada sistema podrían ocasionar

complicaciones maternas y neonatales diferentes.

Material y métodos

El estudio, realizado en 1989-1990, en el estado de Yucatán,

México, fue de tipo transversal y comparativo.

Se evaluó la atención del parto y del recién nacido brindada

por un hospital de cada una de las institucionesmás importantes del sistema nacional de salud, Secretaría

de Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicados

en la ciudad de Mérida, y por 21 parteras de los

municipios de Valladolid, Temozón, Ticul y Halachó.

Para su ejecución se obtuvo el consentimiento de las

personas que atendieron el parto y de las mujeres estudiadas.

Se calculó una muestra de 216 mujeres, considerando

la población femenina en el estado, el número

de mujeres en edad reproductiva, la proporción de

éstas que tuvo un parto y un intervalo de confianza

de 95%. Con base en la estimación de partos atendidos

por parteras tradicionales (50%), la muestra se dividió

en igual proporción para cada uno de los sistemas

estudiados. Las 108 mujeres estudiadas en el sistema

hospitalario se distribuyeron de acuerdo con la cobertura

de cada una de las tres instituciones oficiales de

salud en el estado. En el tradicional no se pudo establecer

la proporción de casos a estudiar por municipio,

debido a que no existe información sobre su cobertura

a ese nivel. Las mujeres estudiadas fueron seleccionadas,

durante un periodo de seis meses, por muestreo

sistemático entre aquellas que se presentaron para

recibir atención del parto en cada sistema y sin complicaciones

del embarazo. Se les observó desde el ingreso

a la sala de labor en el hospital o desde que la

partera acudió a su domicilio, hasta el posparto inmediato.

Se aplicaron dos instrumentos que consideraron

prácticas comunes y específicas de los dos sistemas. El

primero consistió en una guía de entrevista y de observación

del proceso de atención del parto, dividida

en dos partes. Una, enfocada a captar información demográfica,

socioeconómica y ginecobstétrica y otra a

registrar, mediante observaciones directas, las acciones

y recursos utilizados durante la atención del parto y

del recién nacido. El instrumento se aplicó en la sala

de labor o cuando la partera había llegado al domicilio,

estando ya la mujer en trabajo de parto. A los 15

días posparto, se visitó a las mujeres en su casa para

identificar complicaciones maternas y neonatales que

pudieran haberse derivado de la atención, utilizando

una guía de entrevista que las interrogaba sobre signos

y síntomas asociados con aquéllas. Las complicaciones

maternas estudiadas en ambos sistemas fueron desgarros

perineales, infección en desgarros, sangrado

abundante durante el posparto, infección puerperal y

muerte. Además, en el sistema hospitalario se incluyeron

infección y dehicencia de la episiotomía, y

flebitis por suero. En el caso de las complicaciones neonatales,

se consideraron onfalitis, conjuntivitis neonatal, neumonía por broncoaspiración, traumatismos

obstétricos y muerte.

La aplicación de los instrumentos estuvo a cargo

de tres pasantes de medicina y seis mujeres de los

municipios. En un principio, se planeó que los primeros

realizaran todas las observaciones. Sin embargo,

durante las entrevistas de selección, manifestaron que

las parteras “carecían de los conocimientos y preparación

adecuados”. Considerando que esta actitud

podía llevarlos a introducir sesgos en la información,

se decidió que levantaran sólo la información del sistema

hospitalario y que mujeres de los municipios hicieran

lo propio en el sistema tradicional.

Estas mujeres fueron seleccionadas de una lista

proporcionada por las parteras y cumplieron con los

criterios de ser bilingües maya-español, alfabetas, tener

una buena relación con las mujeres y las parteras y

ser respetuosas del trabajo de estas últimas.

Los nueve observadores fueron capacitados en

métodos y técnicas de levantamiento de información,

incluyendo el significado de cada uno de los ítems y la

manera de formular y registrar las observaciones directas

y las preguntas y las respuestas. Después de

capacitados, se realizó una prueba piloto de los instrumentos

en cada uno de los dos sistemas, en la que

participaron con la autora principal. No hubo diferencias

entre la información captada por esta última y el

personal de campo, ni fue necesario hacer cambios en

el contenido de los ítems.

La información fue procesada con el SPSS versión

6.0. Se utilizó la prueba de ji cuadrada para comparar

los procedimientos comunes y el número de

complicaciones maternas y neonatales entre sistemas,

agrupando, por una parte, la información de los tres

hospitales y de las parteras de los cuatro municipios,

por otra.

Resultados

El número de casos con información completa se redujo

a 205, de los cuales 101 corresponden al sistema hospitalario

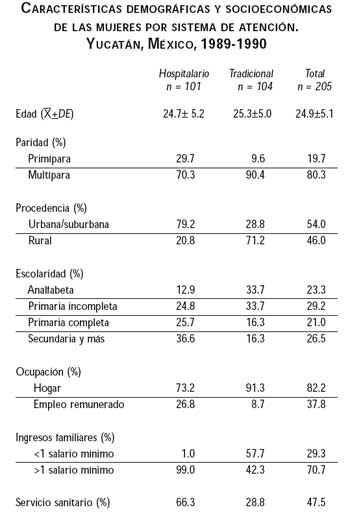

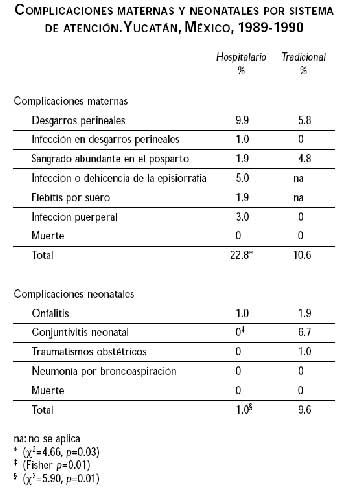

y 104 al tradicional. El cuadro I presenta información

general de las mujeres. Las características

socioeconómicas, incluyendo lugar de procedencia,

fueron compatibles con el sistema de atención al que

recurrieron. Así, la mayoría de las mujeres atendidas

en los hospitales era de origen urbano y suburbano,

tenía mejor nivel de escolaridad, mejores ingresos, poco

más de la cuarta parte contaba con un empleo estable

y tenía menos hijos. En cambio, en el sistema tradicional

la mayoría era de origen rural, analfabeta o con

primaria incompleta, y con ingresos familiares menores

a un salario mínimo.

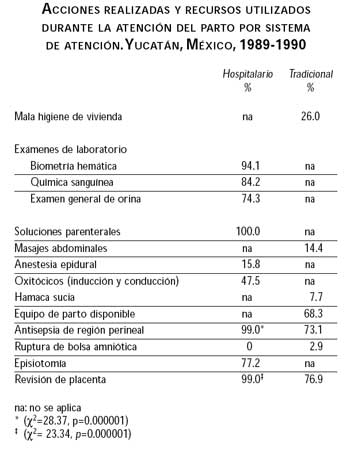

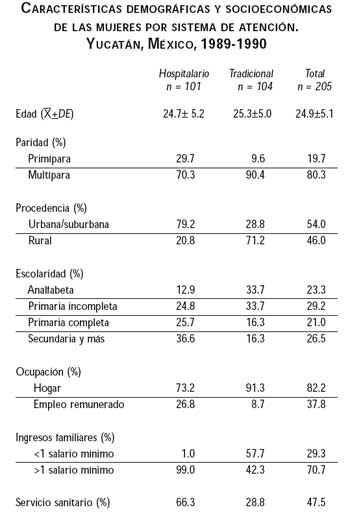

El cuadro II presenta las acciones realizadas y los

recursos utilizados para la atención del parto en ambos

sistemas. El hospitalario se caracterizó por la aplicación

de interrogatorio general y exploración física

hechos en el servicio de admisión. Aunque con variaciones,

se efectuaron exámenes de laboratorio. Posteriormente,

las mujeres fueron trasladadas a la sala de

labor, donde se les proporcionó una bata del hospital

y permanecieron acostadas en una cama; se les rasuró

el vello púbico; se les aplicó solución por vía parenteral,

enema evacuante, anestesia epidural y oxitócicos.

De ahí, se les llevó a la sala de expulsión, donde, en

una mesa de puntos, se les colocó en posición de litotomía

haciéndoseles antisepsia de la región perineal,

episiotomía y, en el posparto, revisión de la placenta.

El parto fue atendido por médicos internos de pregrado,

generales y ginecobstetras. Al comparar entre hospitales,

se encontró que en el ISSSTE el número de

partos atendido por los últimos (68%) fue significativamente

mayor (X2=15.17, p=0.0005) que en el de la SSA

(25.6%) y en el del IMSS (24.3%).

Cuadro I

Cuadro II

En el sistema tradicional, los partos fueron atendidos

en las viviendas de las mujeres. Las parteras suelen

recomendarles tener disponibles dos hamacas

limpias, una para la atención del parto y la otra, para

que madre e hijo descansen. Es costumbre que la

partera arribe una vez que la mujer presente los dolores

de parto. Aunque se observaron diferencias, durante

el trabajo de parto, la mujer pudo caminar y se

hicieron masajes abdominales o “sobadas” para estimular

las contracciones uterinas y acomodar el tipté.*

En el momento del parto, la mujer se sentó en una

hamaca, extendió sus brazos y se agarró con fuerza de

los extremos de ésta; el esposo u otro familiar cercano

se colocó detrás, poniéndole los brazos debajo de las

axilas para que se apoyara con seguridad. Se realizaron

antisepsia de la región perineal y ruptura de la bolsa

amniótica, prácticas aprendidas por las parteras que han tomado cursos de capacitación. En el posparto

revisaron la placenta. La edad promedio de las parteras

fue de 61.3±4.7 años y 47.6% había recibido cursos

de capacitación. El número de parteras capacitadas

de Ticul (77.8%) fue significativamente mayor (Fisher

p=0.030) que el de las de los otros tres municipios juntos

(25%).

Se encontraron diferencias significativas en dos de

los tres procedimientos comunes a ambos sistemas:

antisepsia de la región perineal y revisión de la placenta,

los cuales fueron practicados con mayor frecuencia

en el sistema hospitalario.

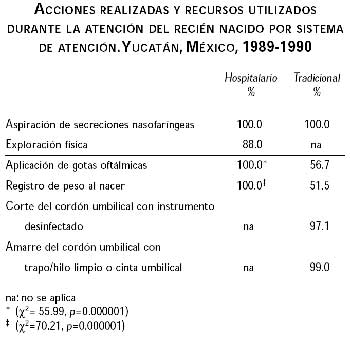

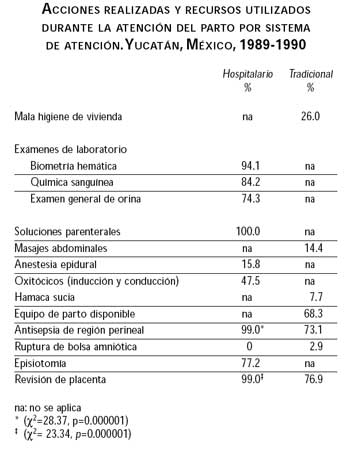

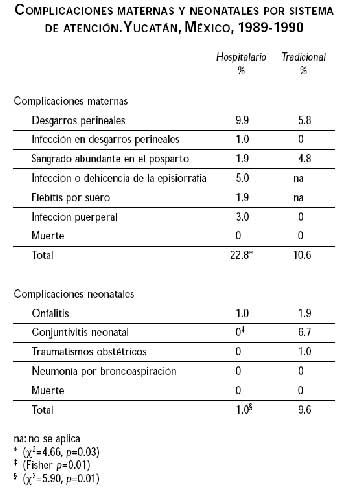

En el cuadro III se presentan las acciones realizadas

y los recursos para la atención del neonato en

ambos sistemas. En el hospitalario se emplearon aspiradores

o perillas para extraer las secreciones nasofaríngeas;

tijeras desinfectadas y cintas umbilicales para

amarrar el cordón y, en todos los casos, se contó con

báscula y gotas oftálmicas. En el tradicional, las secreciones

fueron extraídas por la partera en forma manual,

envolviendo sus dedos en algodón o mediante

perilla; se utilizaron cintas de trapo, hilos de hamaca o

cintas umbilicales, cortándose el cordón con navajas

de rasurar o tijeras. No todas las parteras contaban con

báscula y gotas oftálmicas. Después del parto, las parteras

bañaron a los recién nacidos.

Como en el caso de la atención del parto, se encontraron

diferencias significativas en dos de los tres

procedimientos comunes a los sistemas: aplicación de

gotas oftálmicas y registro del peso al nacer, los cuales

fueron realizados con mayor frecuencia en el sistema

hospitalario.

Una comparación al interior de cada uno de los

sistemas reveló diferencias significativas en la atención

entre hospitales, y entre parteras. En el hospitalario,

sólo se encontró diferencia en la exploración física del

recién nacido. En el sistema tradicional se observaron

diferencias en la antisepsia de la región perineal, la higiene

de la vivienda, la disponibilidad del equipo de

parto, la revisión de la placenta y la práctica de masajes

abdominales o “sobadas”, los que, de acuerdo con

nuestras observaciones, más que estimular las contracciones

uterinas proporcionan alivio al dolor durante

éstas. Asimismo, se encontraron diferencias en la aplicación

de gotas oftálmicas y en la obtención del peso

del neonato.29

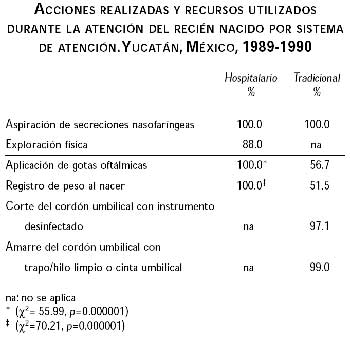

Como hemos señalado, aunque no deberían ocurrir

complicaciones en la atención del parto por vía vaginal,

éstas se presentan. El cuadro IV muestra que las

complicaciones maternas fueron más frecuentes que

las neonatales. Las primeras afectaron a 33.4% de las

mujeres pero no se presentó ningún caso de cesárea.

Las segundas a 10.6% de los recién nacidos.

Cuadro III

Cuadro IV

En conjunto, en el sistema hospitalario se presentó

un número significativamente mayor de complicaciones

maternas que en el sistema tradicional y en éste

se presentaron más complicaciones neonatales que en

el primero. Al comparar cada una de las complicaciones,

no se encontraron diferencias significativas en

el caso de las maternas pero sí en el de las neonatales.

La conjuntivitis neonatal fue más frecuente en el sistema

tradicional que en el hospitalario.

Finalmente, se comparó el número total de complicaciones

entre sistemas, sumando el número de

complicaciones maternas y neonatales. En el hospitalario

se presentaron complicaciones en 23.8% de los

casos y en el tradicional en 20.2%. La diferencia no fue

estadísticamente significativa (X2=0.20, p=0.65).

Discusión

Los resultados muestran la existencia de complicaciones

maternas y neonatales, aun cuando se trata de

partos por vía vaginal. Las complicaciones observadas

se relacionan con los procedimientos y recursos utilizados

para la atención del parto y del recién nacido.

Así, se encontró que las complicaciones maternas fueron

más frecuentes que las neonatales, aunque su distribución

en cada sistema fue diferente. Mientras que

las primeras fueron más frecuentes en el sistema hospitalario,

en el tradicional se presentaron con mayor

frecuencia las complicaciones neonatales.

La mayor frecuencia de complicaciones maternas

en el sistema hospitalario puede atribuirse al manejo

inadecuado y a la utilización de tecnologías médicas

innecesarias en la atención del parto por vía vaginal.

Los partos fueron atendidos por personal médico

con diferente grado de especialización, sin que hubiera

criterios que definieran el perfil o características

de adiestramiento necesarios para su atención. El empleo

indiscriminado de tecnologías puede aumentar

el riesgo de complicaciones maternas y neonatales y,

además, contribuir al encarecimiento del servicio. La

complicación más frecuente fue el desgarro perineal,

seguida por la infección o dehicencia de la episiotomía.

Aunque la posición de litotomía puede incrementar el

riesgo de desgarros perineales, la causa principal de

éstos es el manejo inadecuado del periné durante

la fase expulsiva del parto. La infección y la dehicencia

se añaden a los riesgos de la episiotomía y

pudieron ser consecuencia del empleo de materiales

o instrumentos contaminados. Aunque la infección

pudo también haber sido causada por negligencia de

las mujeres. En un estudio realizado en un hospital

de la Ciudad de México, la infección de la episorrafia

ocupó el segundo lugar entre las infecciones nosocomiales

posparto.30

En el sistema tradicional, la complicación materna

más frecuente fue también el desgarro perineal, la

cual, como señalamos, es consecuencia de un manejo

inadecuado del parto. La mayor frecuencia de complicaciones

neonatales en el sistema tradicional puede

atribuirse a la falta de recursos o a un manejo inadecuado.

Específicamente, la conjuntivitis neonatal fue la

complicación más frecuente y sólo se presentó en este

sistema. Es interesante señalar que todos los casos se

presentaron en Ticul, a pesar de que la mayoría de

las parteras había recibido cursos de capacitación y

de que aplicaron gotas oftálmicas a 88.1% de los

neonatos.

En términos de la evaluación de servicios de salud,

estos resultados sugieren que la atención del parto

por vía vaginal y del recién nacido en ambos sistemas

es comparable en cuanto a calidad. Es decir, en

los dos existe el riesgo de que se presenten complicaciones

maternas y neonatales. En el caso de las primeras,

se observó que en ambos se presentaron

complicaciones severas que pueden poner en riesgo la

vida de la madre (sangrado abundante en el posparto

e infección puerperal). Sin embargo, en el sistema hospitalario

se observó un mayor número de complicaciones

menos severas que, si bien no comprometen la

vida de la mujer, sí afectan su salud, estando algunas

de ellas ligadas a la tecnología médica (infección o dehicencia

de episiotomía y flebitis por suero). En cuanto

a las complicaciones neonatales, se observó una

mayor frecuencia en el sistema tradicional, aunque la

mayoría de los casos se refiere a una complicación que

no compromete la vida del recién nacido (conjuntivitis).

No obstante que, por tratarse de partos por vía

vaginal, el número de complicaciones fue relativamente

pequeño, éstas pueden atribuirse a deficiencias

en los procedimientos y recursos utilizados y, por tanto,

pudieron ser prevenidas. En el sistema hospitalario,

las deficiencias pueden relacionarse con la falta de entrenamiento

adecuado del personal y al uso indiscriminado

de recursos y tecnologías médicas, y en el

sistema tradicional a la carencia de recursos mínimos

indispensables, a la falta de capacitación o de calidad

de la misma.

Es interesante hacer notar que en el sistema hospitalario

el conjunto de procedimientos y recursos utilizados

para la atención del parto y del recién nacido

fue relativamente homogéneo, mientras que en el sistema

tradicional se observó una variación relativamente

grande. Esto puede deberse a la lógica que

subyace a cada sistema, la cual se deriva de con cepciones diferentes sobre el ser humano y la naturaleza.

22 En el caso del primero, se trata de un saber

institucionalizado, cuya transmisión involucra el

aprendizaje escolarizado. En el segundo, se trata de

un saber subordinado cuyo aprendizaje involucra la

transmisión oral y el aprendizaje empírico. Estas diferencias

son rara vez consideradas en el diseño de programas

de capacitación para personal de salud y

parteras, y del currículo de la carrera de medicina.

Son escasos los estudios que evalúan los recursos

y procedimientos utilizados por parteras tradicionales

y sus ventajas y desventajas. Los pocos que lo han

hecho han evaluado positivamente los masajes abdominales22

y la posición de cuclillas para el parto.21, 31

Desde luego, es necesario considerar las limitaciones

de este estudio. Primero, fue pequeño debido a

que se enfocó a evaluar la atención del parto por vía

vaginal, el número de eventos observados, es decir, las

complicaciones maternas y neonatales. Segundo, se

realizó antes de que se estableciera la Norma Oficial

Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo,

parto y puerperio y del recién nacido32 y de las

recomendaciones de la Organización Mundial de la

Salud (OMS),33 que suprimen procedimientos médicos

rutinarios e innecesarios.

Sin embargo, los resultados encontrados son congruentes

con los estudios que evalúan la tecnología

médica y las prácticas de parteras tradicionales y sugieren

la necesidad de llevar a cabo estudios que,

como el presente, evalúen los recursos y procedimientos

que cada sistema utiliza para atender el parto por

vía vaginal y al recién nacido. Independientemente de

que provengan de los saberes y prácticas tradicionales

o de la medicina académica, es necesario identificar

aquellos que por sí mismos o por su utilización incorrecta

o indiscriminada representan un riesgo para la

salud materno-infantil, así como aquellos que aseguran

una atención con calidad y calidez,32 además de

adecuada al contexto en el cual viven las mujeres. De

esta manera, este tipo de estudios contribuiría a una

evaluación objetiva de los sistemas hospitalario y tradicional,

la cual, aunada a estudios de carácter antropológico

médico, permitiría valorar el importante

papel que juegan las parteras en la salud materno-infantil,

así como al diseño y evaluación de programas

de capacitación, que consideren sus necesidades y

prácticas, permitan su participación activa y den seguimiento

a las acciones de supervisión y provisión

de recursos. Finalmente, estudios de este tipo también

podrían contribuir a evaluar el impacto de la Norma

Oficial y de las recomendaciones de la OMS sobre la

práctica médica y la propia capacitación de las parteras

empíricas.

Agradecimientos

Agradecemos al personal de los hospitales, a las parteras,

a los pasantes de medicina, a las mujeres que levantaron

la información y a las participantes. Agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el apoyo para realizar este estudio (convenio p219CCOL880947).

Fecha de recibido: 8 de enero de 2001 • Fecha de aceptado: 19 de octubre de 2001.

Solicitud de sobretiros: MISS Rosa María Méndez G. Departamento de Ecología Humana, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados,

Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida. Km 6 Antigua Carretera a Progreso, 97310 Mérida, Yucatán.

Correo electrónico: rmmg@mda.cinvestav.mx

Departamento de Ecología Humana, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, Mérida, Yucatán,

México.